- 学名…Hydrangea ‘万華鏡’

- 科名…アジサイ科

- 属名…アジサイ属

- 原産国…園芸品種

- 花色…ピンク、ブルー

- 樹高…30㎝~150㎝

- 日照…半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:

アジサイ【万華鏡】とは

アジサイ・万華鏡はアジサイ科アジサイ属の落葉低木です。

島根県と農家がオリジナルアジサイを作るために発足した「島根県アジサイ研究会」によって作出されたアジサイで、2012年から流通するようになった新しい品種です。

同年、国内の新品種の中から優れた品種を選定する「ジャパンフラワーセレクション(JFS)」の鉢物部門で、「フラワー・オブ・ザ・イヤー」に輝いたことにより、万華鏡の知名度は一気に上昇します。

花の美しさから母の日のギフトとして爆発的な人気を博し、発売当時は生産量の少なさから関西限定で流通していましたが、現在では全国の店頭に並ぶ人気品種です。

万華鏡の花期は6月~7月。

(※鉢物として流通する万華鏡は開花を調整しています)

花期になると、枝先に花序を出し多数の花を咲かせます。

花序は半球形で直径20㎝程度の大きさです。

▼万華鏡の花序

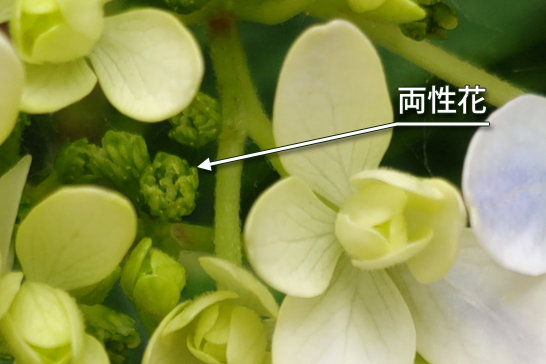

花のように見える部分は「装飾花(そうしょくか)」と呼ばれる萼片が変化したものです。

装飾花では雌しべが退化しています。

▼万華鏡の装飾花

萼片は長楕円形から倒卵形で八重になっています。

萼片は中心から外側へと淡いグラデーションになり、色が薄くなった縁の部分は白い覆輪のように見えます。

「万華鏡」の名前は、装飾花が折り重なる様子が、万華鏡を除いたときに見える複雑で美しい模様を連想させることから付けられました。

▼万華鏡の花序

花色は栽培している土のPH(酸性度)によって変化します。

アルカリ土壌だと淡いピンクに、酸性土壌だと淡いブルーに発色します。

ピンク、ブルー共に、咲き進むに連れて白っぽく変化していきます。

▼ピンクの万華鏡

装飾花の内側には、装飾花に変化しなかった両性花が少し残っています。

▼万華鏡の中性花

葉は対生し、長さ10㎝程度、幅7㎝程度の楕円形~卵形で縁に鋸歯があります。

普通のアジサイに比べると葉が小さめです。

▼万華鏡の葉の様子

夏の乾燥が苦手ですが、育てやすい花木です。

秋に落葉し、春に再び芽吹きます。

アジサイの仲間

アジサイ属は、東アジアを中心に約73種が分布する低木です。 ※一部は東南アジア、新世界にも分布しています。

美しい花を咲かせることから品種改良も盛んに行われており、園芸品種の数は2000種を上回るとされています。

万華鏡誕生の歴史

万華鏡の作出の歴史は2005年から始まります。

それまで島根県の鉢花生産はシクラメンを基幹としていましたが、単価の下落などから経営悪化を招きつつありました。

補完作物として注目されたのが、「母の日」向けのアジサイです。

既存品種よりも樹高が低く八重咲きで、美しい花を持つ鉢花向きの品種を育成することを目標に、島根県農業技術センターで交配が始まります。

万華鏡の交配親

交配は「隅田の花火」を父親に、「ミセスクミコ」を母親に行われました。

隅田の花火

アジサイ収集研究家・山本武臣氏が1977年に横浜の職人の庭で見出し、「花火のアジサイ」という名前で発表したのが始まりとされています

その後、横浜の植木屋である「花光園」の園主、中村利得氏が「墨田の花火」と名付け、さらに種苗会社の「サカタのタネ」が「隅田の花火」という商品名で世に広めました。

隅田の花火は、花序の中心に小さな両性花が密集し、その周囲を装飾花が額のように囲む「ガク咲き」のアジサイです。

ミセスクミコ

日本の育種家である坂本正次氏によって育成されました。

その名前は、坂本氏の奥様であるクミコさんにちなんで名付けられています。

1989年に国内で初めて種苗法に基づき品種登録されたアジサイとしても知られています。

日本の鉢花アジサイの歴史において重要な役割を果たしたアジサイです。

ミセスクミコは、花序の全体に装飾花が付く「てまり咲き」のアジサイです。

万華鏡 育種の経過

雑種第一代

交配によって得られた雑種第一世代は、全てガク咲きで、装飾花は一重でした。

雑種第二代

両親の形質を継承した雑種第二世代を得るため、第一世代の4個体を選抜し、自家交配を行いました。

その結果、八重咲き個体が発現 。

選抜

開花した雑種第二世代の中から、八重咲きの有望な11系統を選抜。

2009年に市場での評価を経て、特に評価が高かった2系統(島系 Hyd06-01、島系 Hyd06-02)を最終的に選抜しました 。

品種登録

これらの系統を2011年2月に農林水産省に品種登録出願し、2012年2月に「万華鏡」(島系 Hyd06-01)と「美雲」(島系 Hyd06-02)として商標を取得するに至ります。

万華鏡と同様に美雲も、母の日のギフトとして流通しています。

アジサイ【万華鏡】の育て方

栽培環境

開花中の鉢物の場合は、直射日光の当たらない涼しい室内に置いておくと、花が長持ちします。

夏は強い日差しの当たらない場所や、午前中の短い時間だけ日の当たる半日蔭の場所が適しています。

秋から春にかけては日なたで育てて下さい。

庭植えの場合は、落葉樹の下など、夏の暑い時期に強い直射日光が避けられる場所が適しています。

極端に乾燥しない、水はけの良い場所だと理想的です。

ギフト用の鉢物は小さな鉢で育てられているため、根が張れず生育が悪くなります。

また、水切れの防止のため底面給水鉢に植えられていることが多く、根腐れを起こしやすいので注意が必要です。

花が終わったら早めに切り戻し、大きな鉢に植え替えるか、庭植えにすると元気に育ち、翌年も美しい花を咲かせます。

冬越し

鉢植えの場合は、日が良く当たり、霜の避けられる軒下などの場所に移動して下さい。

寒冷地の場合は室内で管理しますが、アジサイはある程度の低温に合わないと生育が悪くなります。

暖房の効いた室内に置いていると、翌年の生育に影響するので注意して下さい。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫ですが、夏場に乾燥が長く続くようなら水やりをして下さい。

株元に直射日光が当たって乾燥する場合は、敷き藁やバークチップを敷いて保護すると極端に乾燥するのを防ぐことが出来ます。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

水切れをさせると生育が悪くなります。

特に夏場は乾燥しやすいので、水切れに注意して下さい。

水切れで葉が萎れてしまった場合は、土が水に浸かるように鉢ごとバケツなどに入れて、1時間ほど給水させます。

それでも葉が復活しない場合は、根腐れなど他の原因があります。

購入時の底面給水鉢で育てている場合は、早急に新しい用土で大きな鉢に植え替えて下さい。

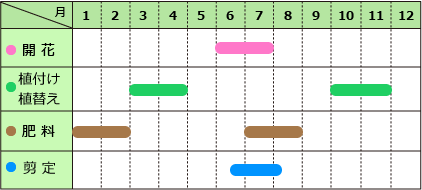

肥料

庭植えの場合は、寒肥として1月~2月の間に、骨粉入りの固形の油粕や緩効性化成肥料を株元にバラまいておきます。

花後のお礼肥も7月~8月の間に、同様の肥料を施して下さい。

鉢植えの場合は、落葉期を除く生育期間中に、緩効性化成肥料を月に1回、または液体肥料を月に2~3回程度、施して下さい。

植え付け、植え替え

適期は3月~4月、10月~11月です。

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作っておきます。

さらに元肥として完熟たい肥と緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

植穴は根鉢の2~3倍程度の大きさで、軽く根鉢を崩して植え付けて下さい。

鉢植えの場合は、赤玉土(小粒)6・腐葉土3・ピートモス1などの水はけの良い配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

花色を維持したい場合

ブルーの場合は、赤玉土(小粒)3・ピートモス4・パーライト2・腐葉土1の配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

ピンクの場合は、ピートモス6・腐葉土3・パーライト1の配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

アジサイの花色は土壌PHの他、肥料にも影響されます。

詳しくは「アジサイの花色変化とPH(酸性度)の関係」を参照ください。

花色調整をするためのアジサイの培養土や肥料も販売されています。

簡単に花色を調整したいのであれば、市販の商品を使うもの一つの方法です。

花後の剪定、切り戻し

購入した鉢の場合は、花をそのままにしておくと株が弱ってしまうので切り戻しを行います。

花が終わりかけたら早めに、株元から葉を4枚残して花茎を切り戻して下さい。

支柱立て

花序の大きさに比べて花茎が細い万華鏡は、花が咲くと枝が枝垂れてしまうことがあります。

支柱を立てて花茎を支えて下さい。

増やし方(挿し木)

挿し木で増やすことが出来ます。

挿し木

適期は6月上旬です。

花の付いていない枝の先端を15㎝程度の長さに切り取って挿し穂にします。

上から1節目の葉を半分に切り取り、2節目の葉は取り除きます。

水揚げを十分にしてから、2節目が用土に埋まるように挿して下さい。

水を切らさないように明るい日陰で管理します。

この時、スプレーで葉水をかけてやって湿度を保つようにして下さい。

発根したら1月ほど育ててから鉢上げします。

※種苗登録されている品種は、個人的に楽しむ分には問題ありませんが、営利目的で許可なく増やしたり譲渡することが禁止されているので注意して下さい。

病気・害虫

うどんこ病

葉の表面が白い粉をまぶしたようになり、病気が進行すると葉が枯れてしまうこともあります。

初期であれば、病葉や落葉した病葉を取り除くことで拡大をある程度防ぐことが出来ます。

風通しを良くして、発生を予防して下さい。

ハダニ

葉が茶色く変色します。

駆除がなかなか難しい害虫ですが、薬剤などを使って対応して下さい。