植物が持つ葉の配置と形は、それぞれが持つ生存戦略を反映したものです。

光合成を効率よく行うための葉の配置(葉序)や、生育環境に適応するための葉の形は、植物を観察する上で重要な手がかりとなります。

ここでは、葉序と葉の形について詳しく解説します。

目次

葉の付き方(葉序)

茎に葉が付く規則的な配列のことを葉序(ようじょ)と言います。

葉序の種類には以下のようなものがあります。

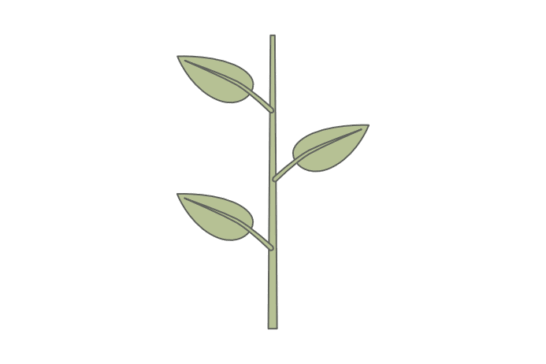

互生葉序(ごせいようじょ)

茎の1つの節に1個の葉が付くことを互生といい、その葉序を互生葉序と呼びます。

最も一般的な配置。

多くの場合葉はらせん状に配置されます。

例:ヒマワリ、モクレン

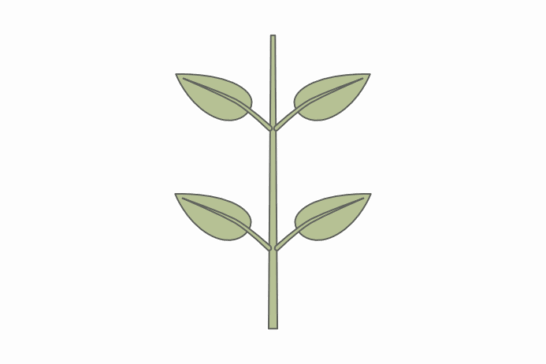

対生葉序(たいせいようじょ)

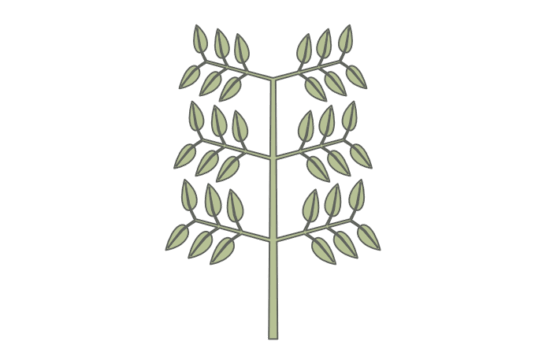

1つの節に2個の葉が向かい合って付くことを対生といい、その葉序を対生葉序と呼びます。

節ごとに葉の向きが90度ずつずれる「十字対生」のタイプも多く見られます。

例:アジサイ、キクイモ

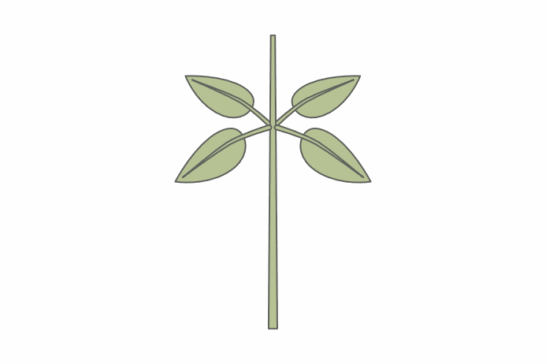

輪生葉序(りんせいようじょ)

1つの節に3個以上の葉が付くことを輪生といい、その葉序を輪生葉序と呼びます。

1節に3個付くことを3輪生、4個付くことを4輪生、5個付くことを5輪生と呼びます。

例: キョウチクトウ、ツリガネニンジン

束生(そくせい)

節間が短縮し、複数の節から葉がまとまって出ている様子。

出ている葉の葉序は互生、対生、輪生があります。

例:マツ、イチョウ

根生葉(こんせいよう)

地表近くで節間が極端に短くなり、根元から直接出ているように見える葉のことを指します。

根出葉(こんしゅつよう)とも呼ばれます。

根生葉の内、放射状に密に付いて越冬するものをロゼット葉(ろぜっとよう)と呼び、その集合体をロゼットと呼びます。

例:スミレ、シュウメイギク

単葉と複葉

葉の構造

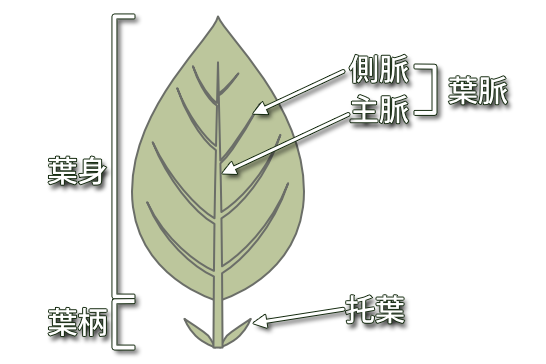

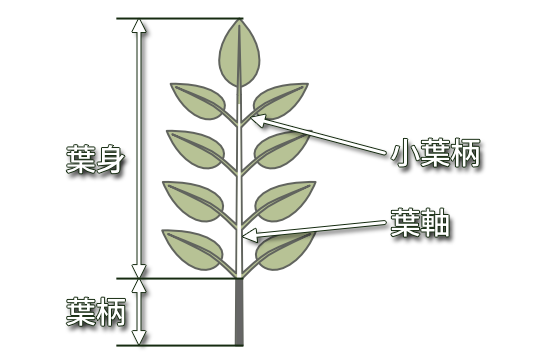

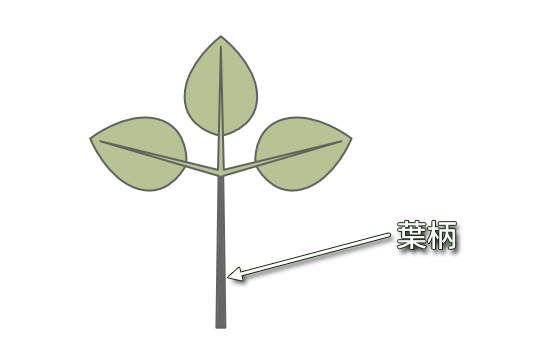

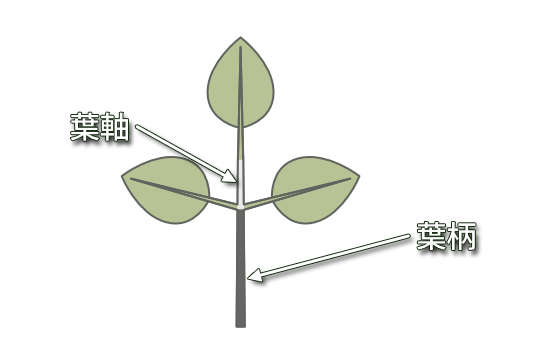

葉は、光合成を行うための主要な部分である葉身(ようしん)と、それを茎につなぐ葉柄(ようへい)から構成されます。

葉身の中央には主脈(しゅみゃく)が通り、そこから分かれて側脈(そくみゃく)が伸びています。

また、葉柄の基部には托葉(たくよう)という小さな付属物を持つ植物も多くあります。

単葉と複葉

葉の形は、葉身が1個であるか、複数に分かれているかで大きく分類されます。

単葉(たんよう)

1つの葉柄に1個の葉身がついている、もっとも基本的な葉の形です。

葉の縁に切れ込みがあっても、葉身が複数の小葉に分かれていなければ単葉とみなされます。

複葉(ふくよう)

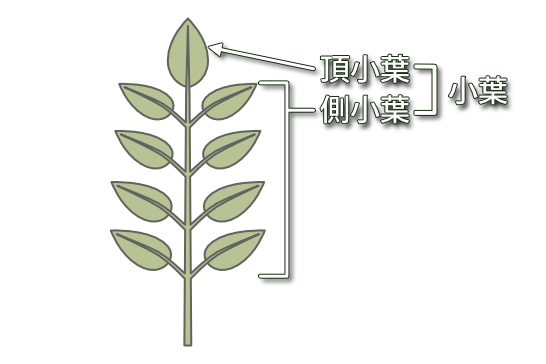

1つの葉柄に複数の小葉(しょうよう)がついている葉の形です。

全体で1個の葉と数えます。

- 頂小葉(ちょうしょうよう)…頂部に付く小葉

- 側小葉(そくしょうよう)…両側に付く小葉

- 葉軸(ようじく)…小葉が付く中心の軸

- 小葉柄(しょうようへい)…小葉を付ける葉柄

複葉の種類

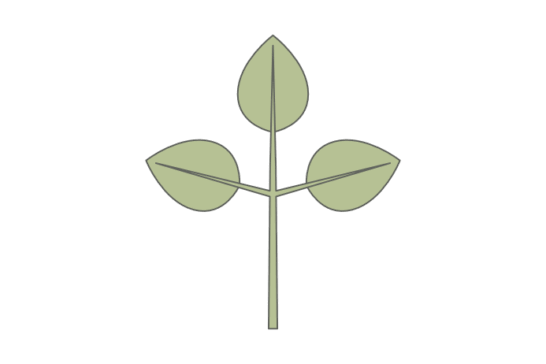

三出複葉(さんしゅつふくよう)

1つの葉柄の先に3個の小葉がついている複葉です。

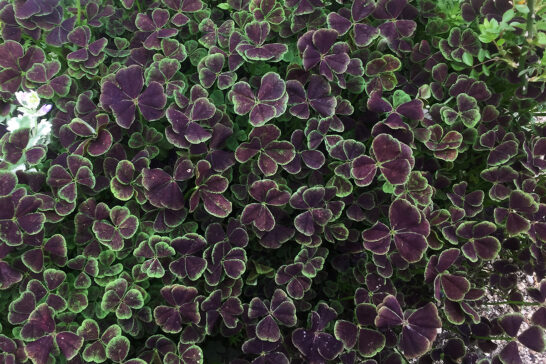

三出掌状複葉(さんしゅつしょうじょうふくよう)

葉軸が発達せず、葉柄の先に直接3個の小葉が付く形です。

多くの場合小葉柄が無く、葉柄に直接小葉が付きます。

例:クローバー類、ミツバ

三出羽状複葉(さんしゅつうじょうふくよう)

葉軸が伸び、その先に頂小葉が付く形です。

例:ヌスビトハギ、クズ

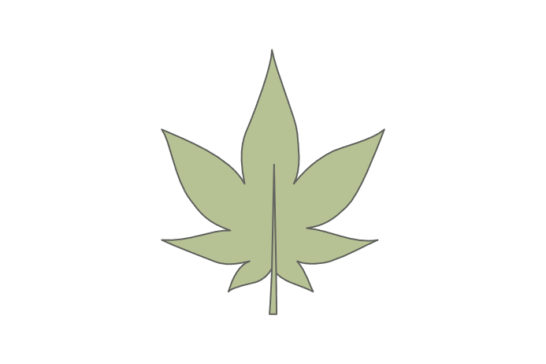

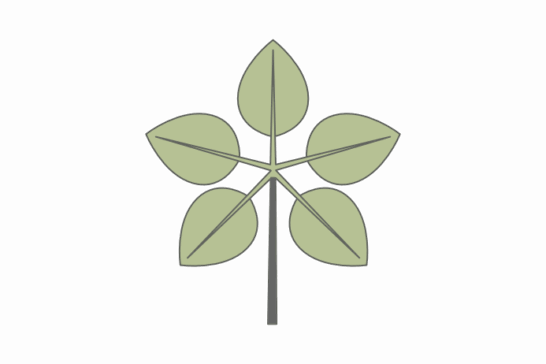

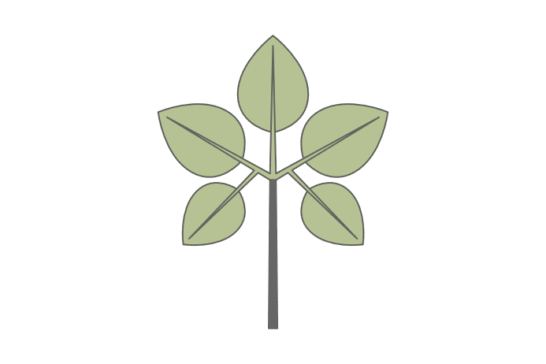

掌状複葉(しょうじょうふくよう)

葉柄の先に、3個以上の小葉が直接付く形です。

三出掌状複葉(さんしゅつしょうじょうふくよう)も含まれます。

5個の小葉が付く場合は五出掌状複葉(ごしゅつしょうじょうふくよう)、5個より多い場合は一括して多出掌状複葉(たしゅつしょうじょうふくよう)と呼びます。

例:トチノキ

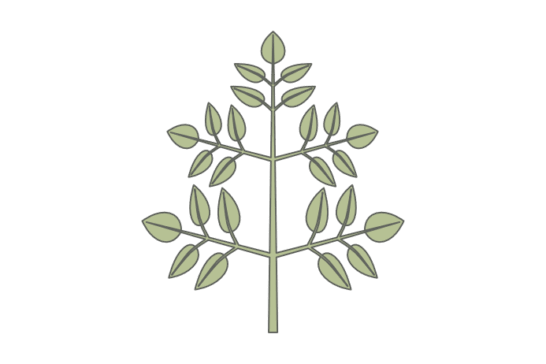

羽状複葉(うじょうふくよう)

葉軸が伸びて3個以上の小葉が付く形です。

3個の場合は三出羽状複葉(さんしゅつうじょうふくよう)と呼びます。

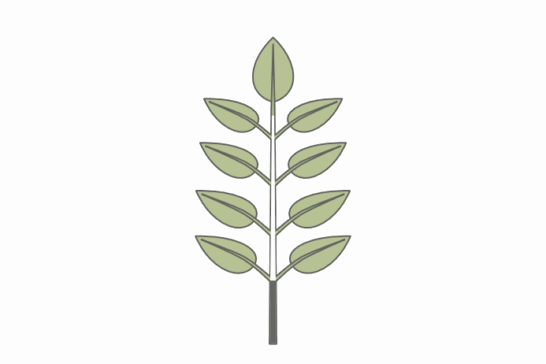

奇数羽状複葉(きすううじょうふくよう)

葉軸の先端に頂小葉(ちょうしょうよう)が付いている羽状複葉です。

小葉の数は奇数になります。

※側小葉(そくしょうよう)が不規則に並んでいる場合は偶数になることもあります。

例:ニワナナカマド、シマトネリコ

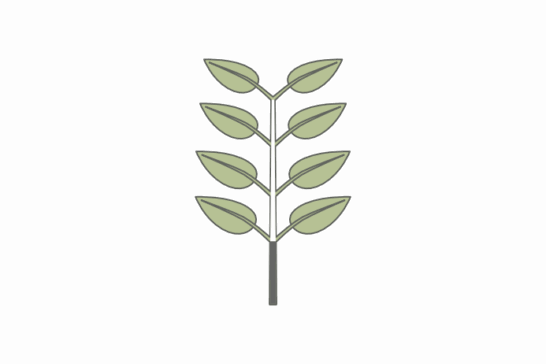

偶数羽状複葉(ぐうすううじょうふくよう)

頂小葉が無い羽状複葉。

小葉の数は偶数になります。

例:シナサワグルミ、ナンテンハギ

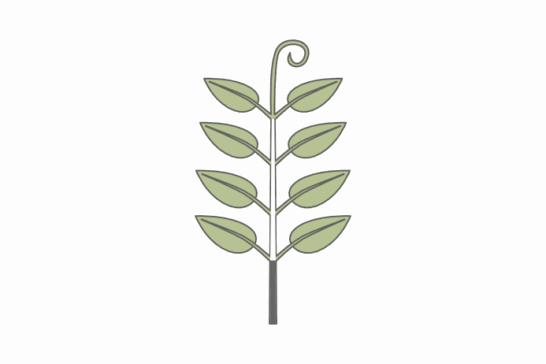

巻きひげ羽状複葉(まきひげうじょうふくよう)

頂小葉が巻きひげになっている羽状複葉です。

例:ナヨクサフジ、ヤハズエンドウ(カラスノエンドウ)

鳥足状複葉(ちょうそくじょうふくよう)

掌状複葉の最下部の側小葉の柄から、さらに小葉柄が出て小葉が付きます。

小葉柄の分岐が鳥の足に似ていることから名付けられました。

例:ヤブガラシ

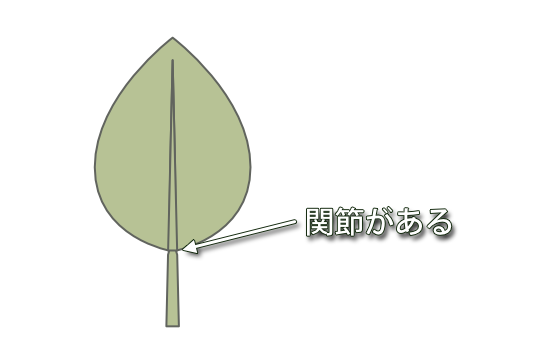

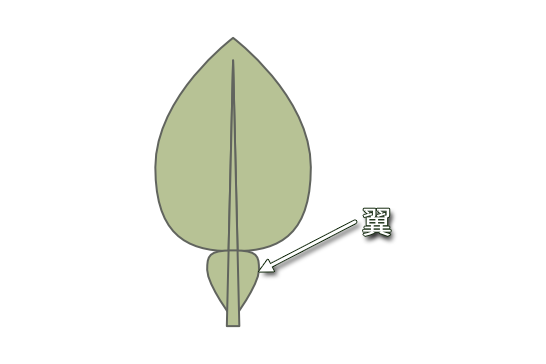

単身複葉(たんしんふくよう)

単葉に見えますが、葉柄に関節があります。

これは小葉が1個になった複葉と考えられています。

ミカン属では多くの場合、関節の下側の葉柄に、小さく張り出したヒレ状の「翼(よく)」が付いています。

例:メギ、ミカン類

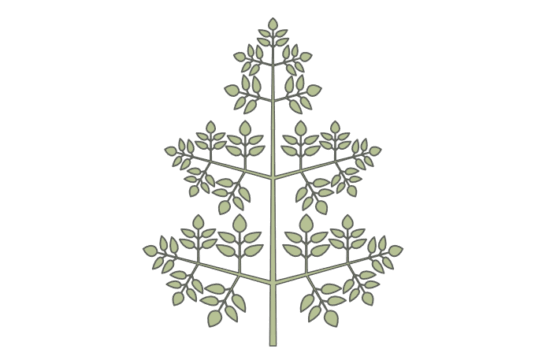

再複葉(さいふくよう)

複葉の小葉が、さらに小さな小葉に分かれている状態を再複葉(さいふくよう)といいます。

二回奇数羽状複葉(にかいきすううじょうふくよう)

奇数羽状複葉の小葉が、さらに奇数羽状複葉に分かれているものです。

例:タラノキ、ウド

三回奇数羽状複葉(さんかいきすううじょうふくよう)

二回奇数羽状複葉の小葉が、さらに奇数羽状複葉に分かれているものです。

例:センダン

二回偶数羽状複葉(にかいぐうすううじょうふくよう)

偶数羽状複葉の小葉が、さらに偶数羽状に分かれているものです。

例:ジャケツイバラ、ネムノキ

葉の形

葉身の形

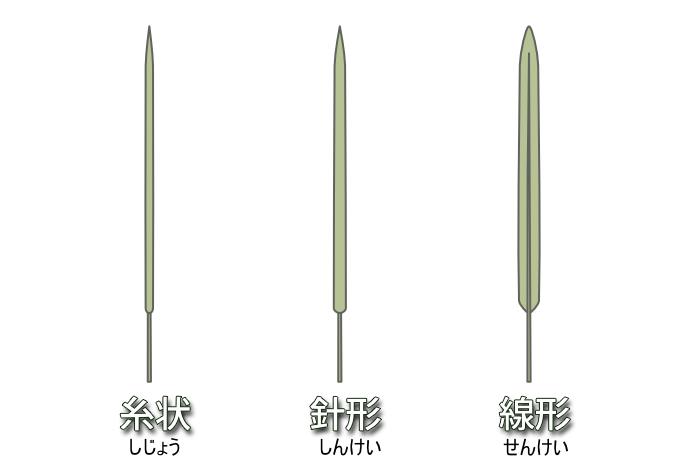

葉身全体の形は、様々な用語で表されます。

- 糸状(しじょう):糸のように細長い形。

- 針形(しんけい):細長く、針のように尖った形。

- 線形(せんけい):細長く両縁がほぼ平行な形。

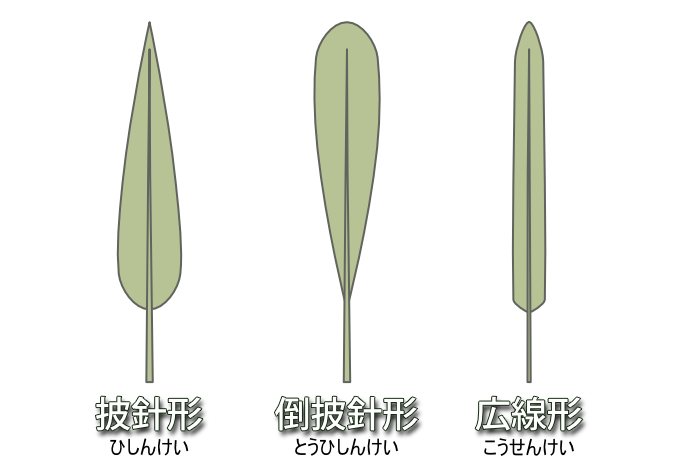

- 披針形(ひしんけい):槍の穂先のような形で、中央から基部の間が最も幅広く、先に向かって細くなっている形。

- 倒披針形(とうひしんけい):披針形を逆さにした形。中央から先端の間が最も幅広くなる。

- 広線形(こうせんけい):線形よりもやや幅が広い形。

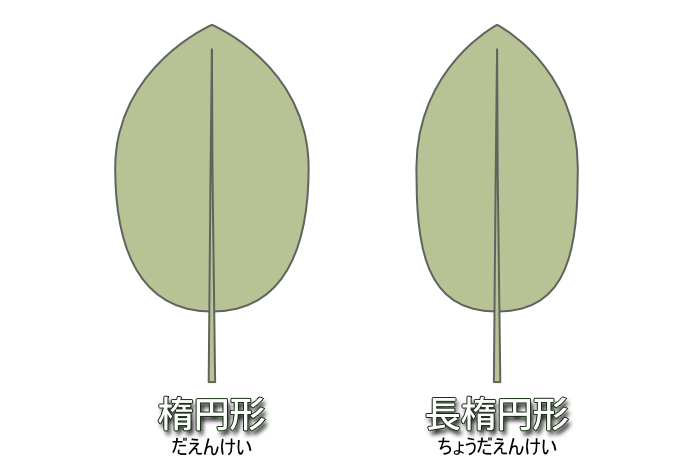

- 楕円形(だえんけい):葉の中央部が最も幅広く、高さと幅を比べると高さの方が長くなっている形。

- 長楕円形(ちょうだえんけい):楕円形よりも細長く、葉の両縁がほぼ平行になっている形。

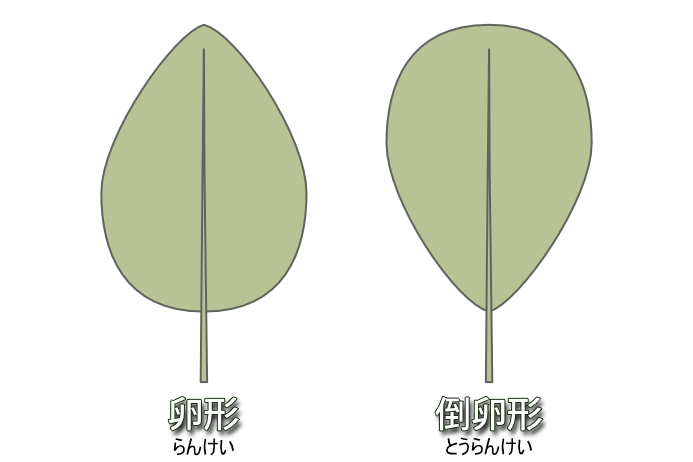

- 卵形(らんけい):卵のような形で、中央から基部が最も幅広く、先端に向かって細くなっている形。

- 倒卵形(とうらんけい):卵形を逆さにした形。中央から先端が最も幅広くなる。

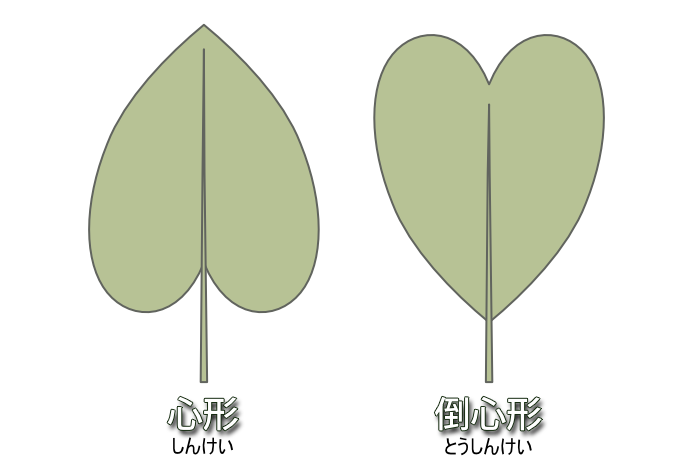

- 心形(しんけい):ハート形で、葉の基部がへこんでいる形。

- 倒心形(とうしんけい):心形を逆さにした形で、先端がへこんでいる形。

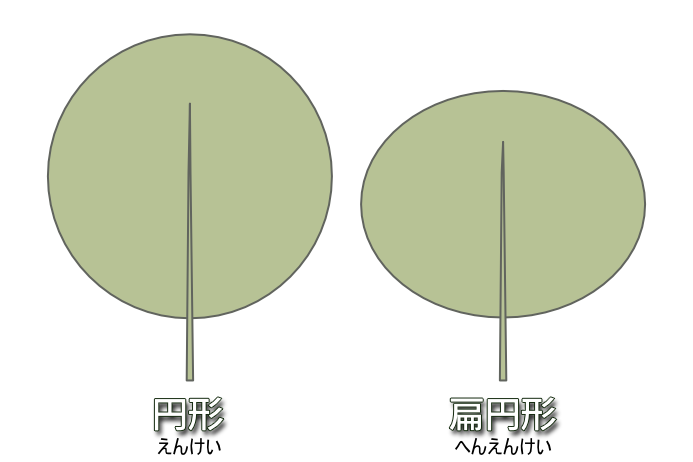

- 円形(えんけい):円に近い形。高さと幅がほぼ等しい。

- 扁円形(へんえんけい):円形が上下につぶれたように平たい形。

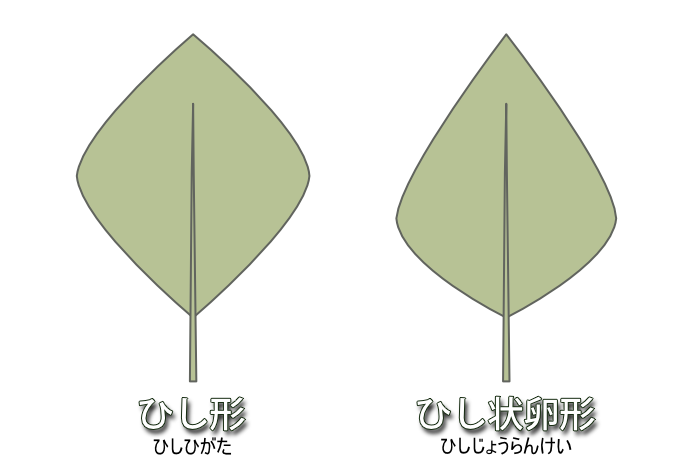

- ひし形(ひしがた):葉の中央部が最も幅広く、上下にひし形になっている形。

- ひし状卵形(ひしじょうらんけい):ひし形と卵形の中間のような形。

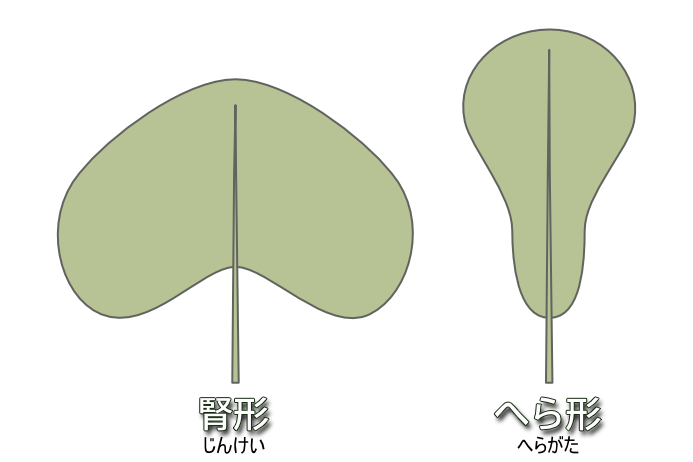

- 腎形(じんけい):腎臓のような形で、基部が広くへこんでいる。

- へら形(へらがた):へらやスプーンのような形で、先端が丸く幅広く、基部に向かって細くなっている形。

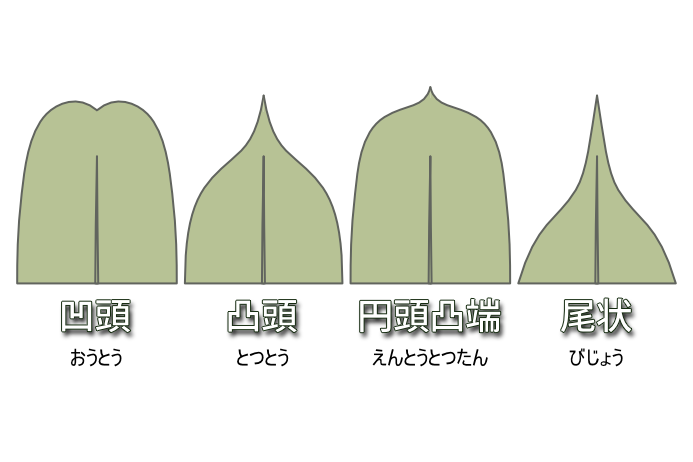

葉先の形

葉の先端がどのような形をしているかを表すために様々な言葉があります。

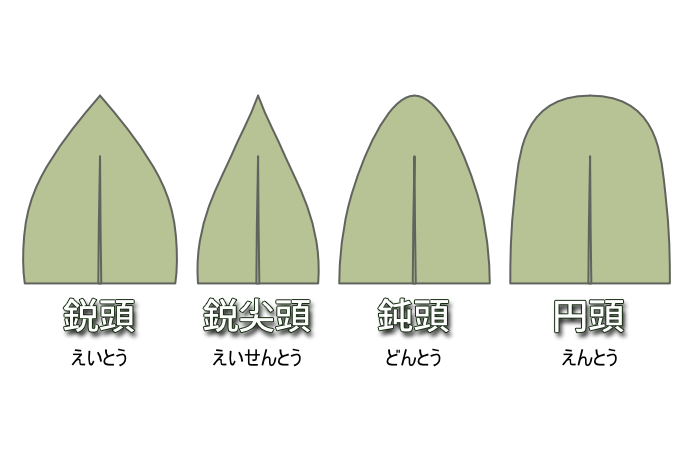

- 鋭頭(えいとう):先端が鋭く尖っている形。

- 鋭尖頭(えいせんとう):鋭頭よりもさらに細長く尖った形。

- 鈍頭(どんとう):先端が丸みを帯びていて、とがっていない形。

- 円頭(えんとう):先端がほぼ円形になっている形。

- 凹頭(おうとう):先端が浅くくぼんでいる、へこんだ形。

- 凸頭(とつとう):先端がふくらんでいる形。

- 円頭凸端(えんとうとつたん):先端が円形に丸まっているが、その中央がわずかに突き出ている形。

- 尾状(びじょう):先端が細く長く伸びて、尾のような形になっている形。

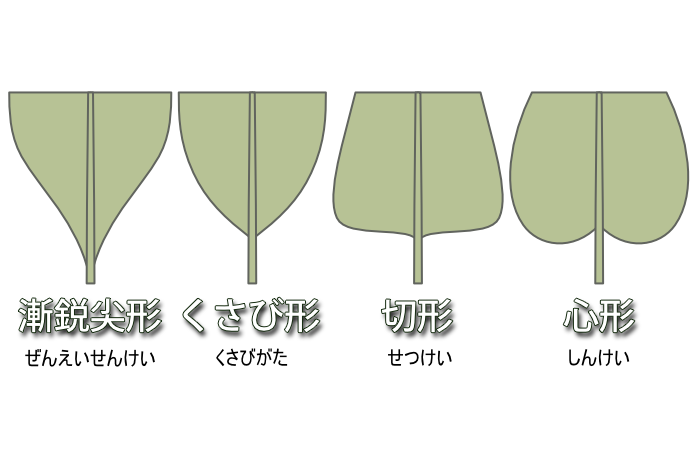

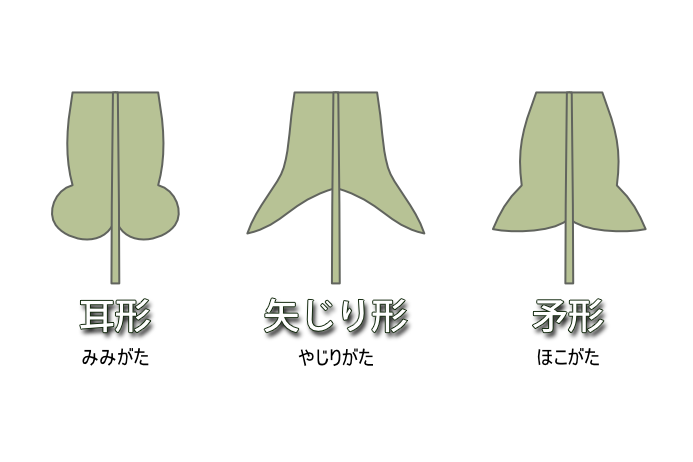

葉の基部の形

葉柄が葉身に付く部分の形により様々な用語があります。

- 漸鋭尖形(ぜんえいせんけい):葉の基部が次第に鋭く細くなっている形。葉柄はほぼ無い。

- くさび形(くさびがた):葉の基部が葉柄に向かって徐々に細くなっている形。

- 切形(せつけい):葉の基部が、横に切ったようにほぼ直線になっている形。

- 心形(しんけい):ハート形にへこんでいる形。

- 耳形(みみがた):葉の基部が左右に突き出て、耳のような形になっているもの。

- 矢じり形(やじりがた):矢じりのように、基部の両側が鋭く後ろに突き出している形。

- 矛形(ほこがた):矢じり形と似ていますが、基部の両側が横に突き出している形。

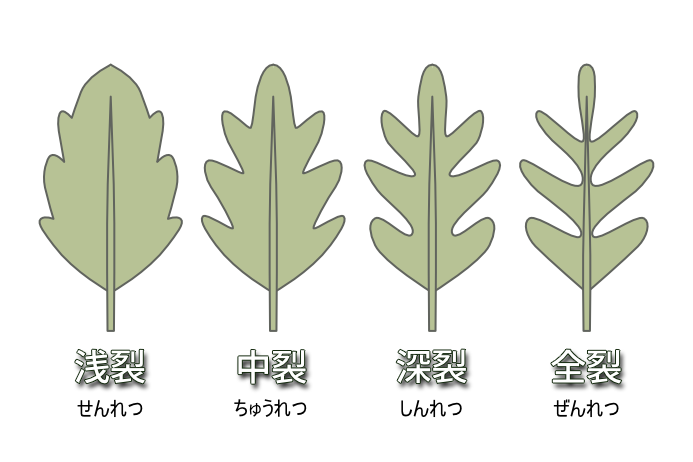

葉の裂け方

葉身の縁に切れ込みがある場合、その深さと形によって分類されます。

- 浅裂(せんれつ):切れ込みが葉身の縁から半分に満たない浅いもの。

- 中裂(ちゅうれつ):切れ込みが葉身の半分程度まで達しているもの。

- 深裂(しんれつ):切れ込みが葉身の半分以上まで深く達しているもの。

- 全裂(ぜんれつ):切れ込みが葉身の基部または主脈まで達しているもの。

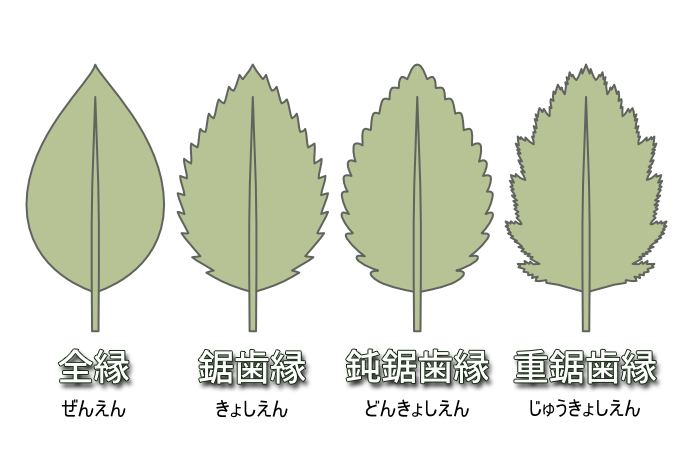

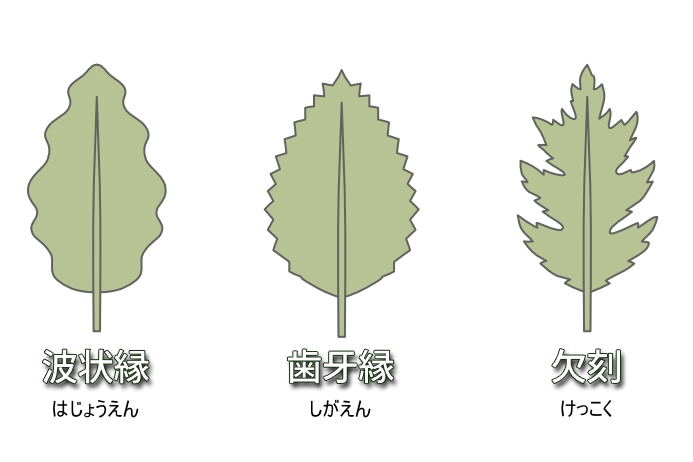

葉の縁の形

葉の周囲がどのような形状をしているかを表現する用語です。

- 全縁(ぜんえん):葉の縁に切れ込みやギザギザがなく、滑らかな形。

- 鋸歯縁(きょしえん):葉の縁がのこぎりの歯のようにギザギザしている形。

ギザギザの先端が葉先に向かっている。 - 鈍鋸歯縁(どんきょしえん):ギザギザの先端が丸みを帯びていて、とがっていない形。

- 重鋸歯縁(じゅうきょしえん):大きな鋸歯の縁に、さらに細かい鋸歯がつく二重のギザギザになっている形。

- 波状縁(はじょうえん):葉の縁が波打っている形。

- 歯牙縁(しがえん):葉の縁のギザギザが、葉の先端ではなく横に向かってとがっている形。

- 欠刻(けっこく):葉の縁に深く、不規則な切れ込みがある形。

まとめ

葉序と葉形は、植物を識別するための重要な手がかりです。

葉が茎にどう付いているか(葉序)、全体が1枚の葉か複数に分かれているか(単葉・複葉)、そして葉の先端、基部、縁がどのような形をしているかを観察することで、植物の種を特定する手助けとなります。

これらの特徴を意識することで、植物の多様性と、環境に適応するための巧妙な戦略をより深く理解することができます。