花の付き方には種ごとに決まった並び方や配置があります。

この並び方のことを花序(かじょ)と呼びます。

花序の形は植物の分類の重要な手がかりとなるだけでなく、受粉の方法にも深く関わっています。

ここでは、花序の基本的なタイプから、少し変わった形まで詳しく解説していきます。

無限花序と有限花序

花序は大きく分けて、無限花序と有限花序の2つのグループに分類できます。

この違いは、花序の先端が成長を続けるかどうか、そして花の咲く順序によって決まります。

無限花序(むげんかじょ)

花序の主軸(茎)が成長を続け、先端に新しい花が次々と形成されるのが特徴です。

そのため、花序は下から上へと咲き進みます。

あるいは外側から中心へ咲き進みます。

総穂花序(そうすいかじょ)とも呼ばれます。

有限花序(ゆうげんかじょ)

花序の主軸(茎)の先端の花が最初に開花し、下へと咲き進んでいきます。

あるいは中心から外側へと咲き進みます。

集散花序(しゅうさんかじょ)とも呼ばれます。

無限花序の主な種類

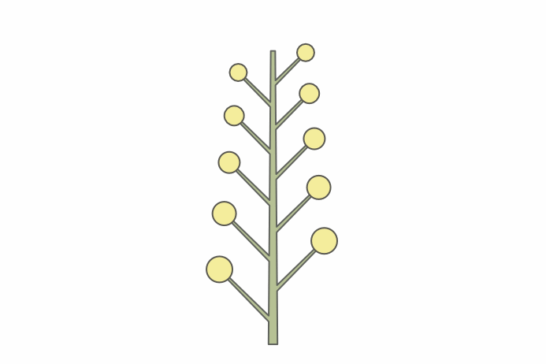

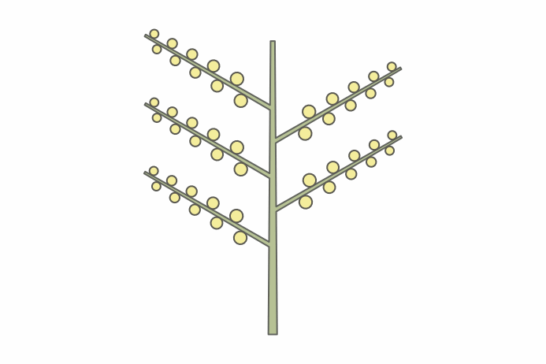

総状花序(そうじょうかじょ)

長い主軸に、それぞれ短い柄(花柄)を持つ花が並んで付く最も基本的な形。

例:ヨウシュヤマゴボウ、スズラン、ルピナス

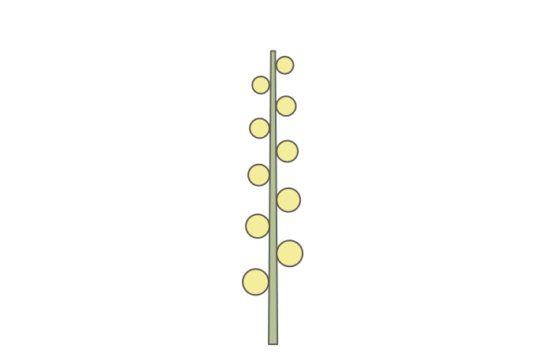

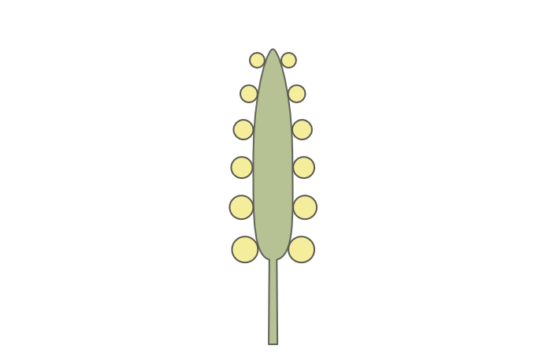

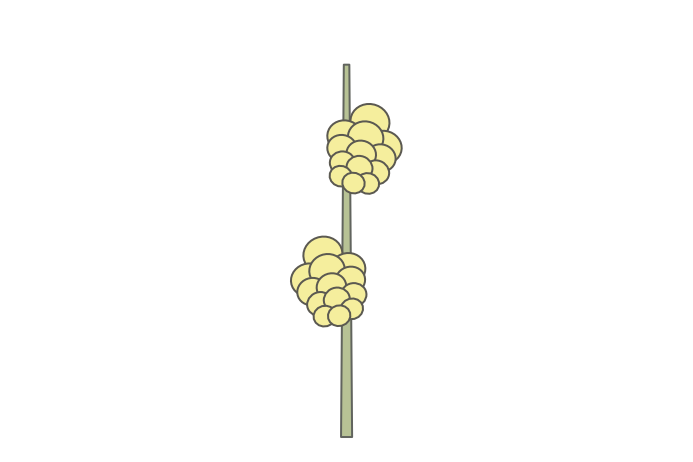

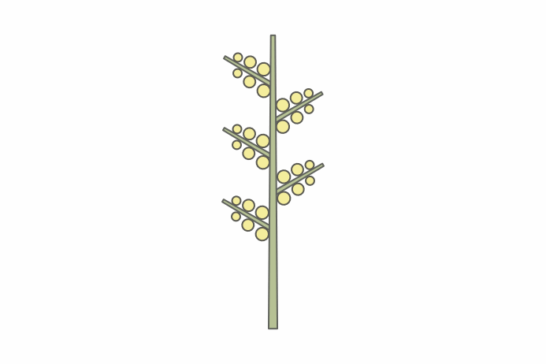

穂状花序(すいじょうかじょ)

花に花柄がなく、主軸に直接花が付く形。

例:ネジバナ、ノゲイトウ、グラジオラス

尾状花序(びじょうかじょ)

花柄の無い単性花が密に集まり、垂れ下がる形。

または花被(花弁と萼)が無いか目立たない花が付きます。

風媒花に多く見られます。

例:クルミ、シラカバ、ヤナギ、ブナなどの雄花

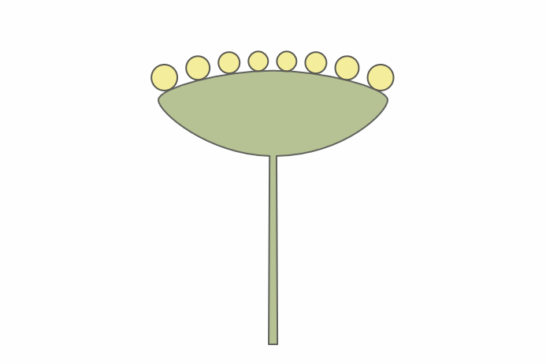

散房花序(さんぼうかじょ)

下部の花柄が長く、上部の花柄が短くなることで、花序全体の花の高さがほぼ同じになるタイプです。

例:サクラ、ガマズミ、コデマリ

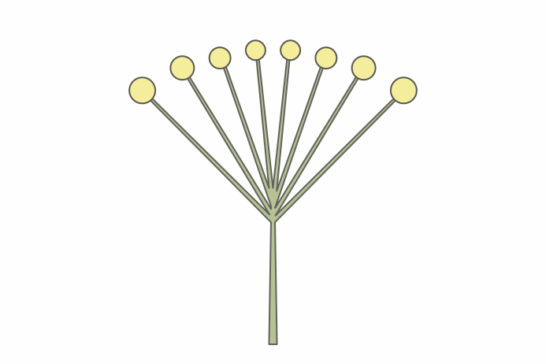

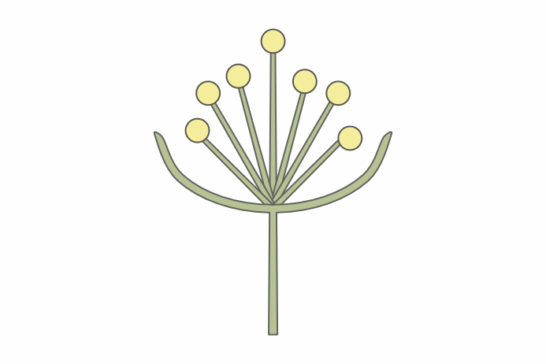

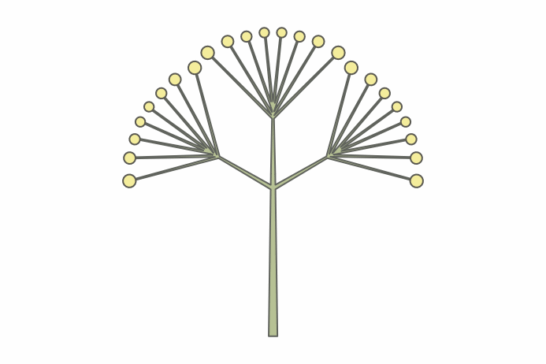

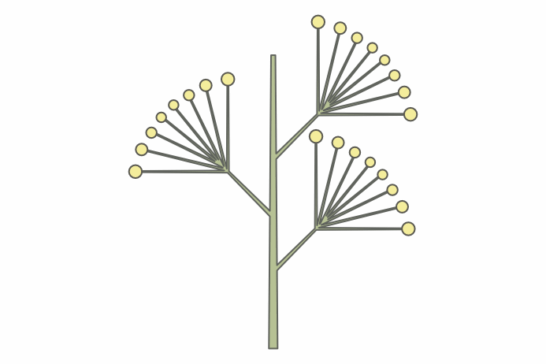

散形花序(さんけいかじょ)

1点から複数の花柄が放射状に伸びて、それぞれの先端に花がつく形です。

傘のように見えます。

例:セリ、リコリス、サクラソウ

肉穂花序(にくすいかじょ)

太く肉質の主軸に、花柄のない小さな花が密生する形。

しばしば仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる大きな苞に包まれます。

例:ミズバショウ、カラー、アンスリウム

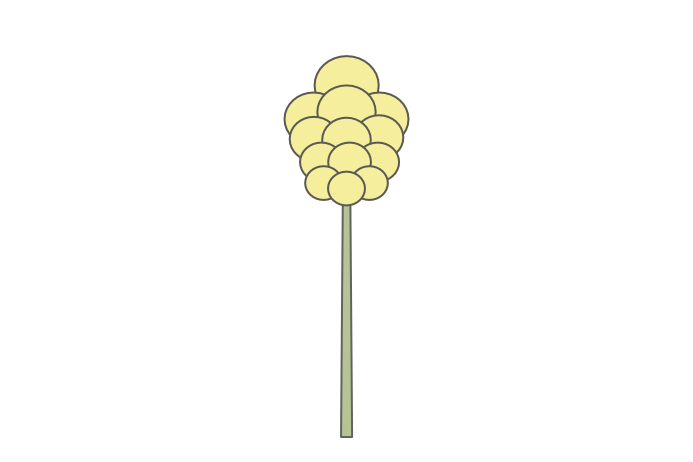

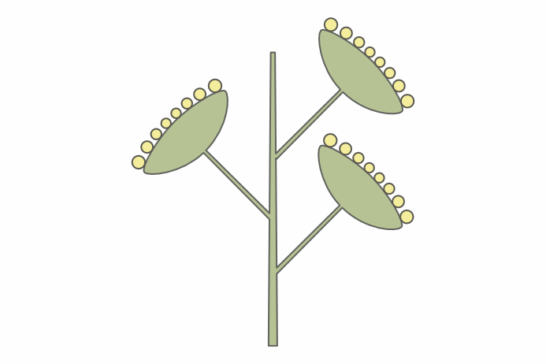

頭状花序(とうじょうかじょ)

花序の軸が平らになり、その上に小さな花(小花)が多数密集して、全体として一つの大きな花のように見える形です。

例:タンポポ、ヒマワリ、キク(キク科植物全般)

有限花序の主な種類

単頂花序(たんちょうかじょ)

枝先や茎の頂部に花が一つだけ付くもの。

例:カタクリ、ハス、コブシ

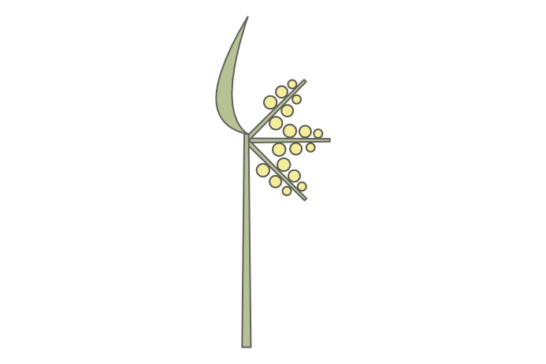

単出集散花序(たんしゅつしゅうさんかじょ)

最初に咲いた花のすぐ下から1本の側枝だけが伸び、その先端に花が付くことを繰り返す形です。

この側枝の分岐様式によってさらに細分されます。

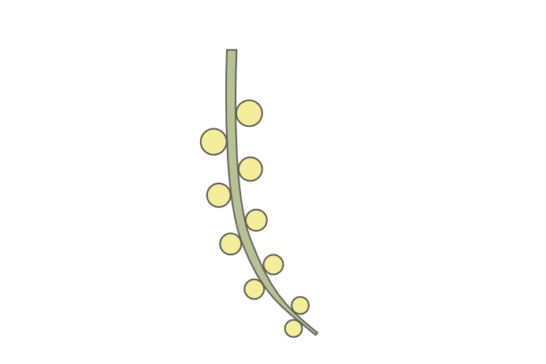

巻散花序(けんさんかじょ)

側枝が同一平面上で片側に巻くように伸びる形。

側枝は常に主軸の向きと反対側に伸びます。

鎌形花序(かまがたかじょ)とも呼ばれます。

例:モウセンゴケ

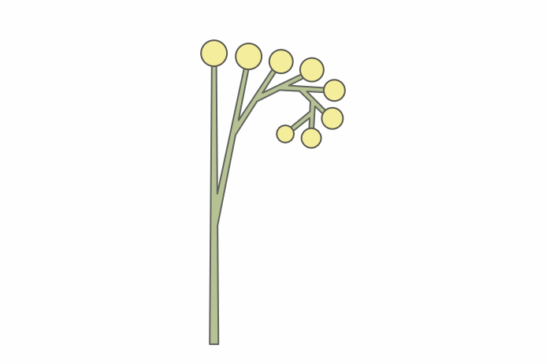

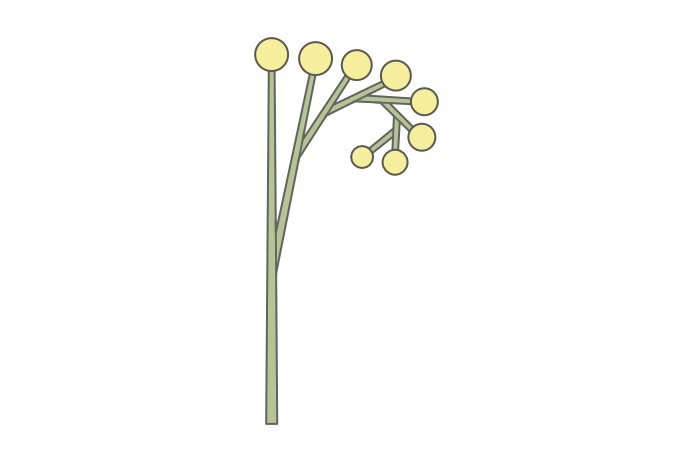

さそり形花序(さそりがたかじょ)

側枝が左右交互、直角な面に分枝し、立体的になります。

横方向から見たさそり形花序

上方向から見たさそり形花序

例:キュウリグサ、ワスレナグサ、プルモナリア

扇状花序(せんじょうかじょ)

側枝が同一平面上で左右交互に分枝し、全体が扇形になります。

例:ゴクラクチョウカ(ストレリチア)

かたつむり形花序(かたつむりがたかじょ)

側枝が同一方向に直角な面に分枝して、立体的な渦巻き状に伸びます。

例:ヤブカンゾウ

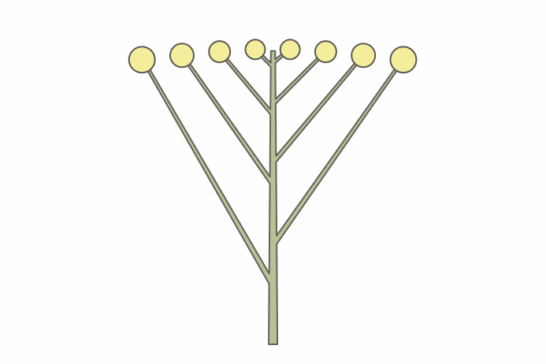

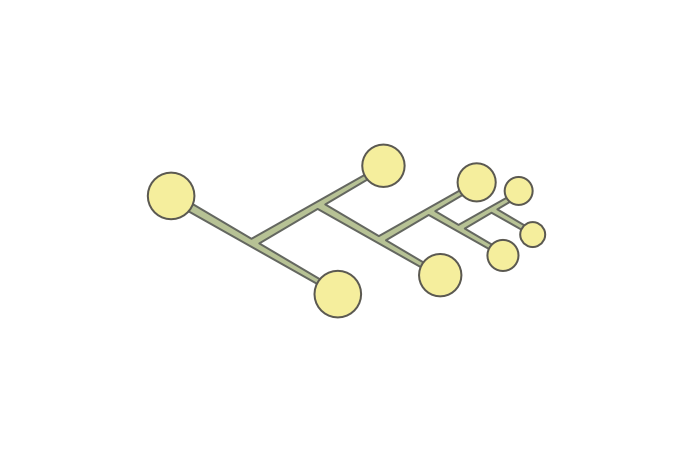

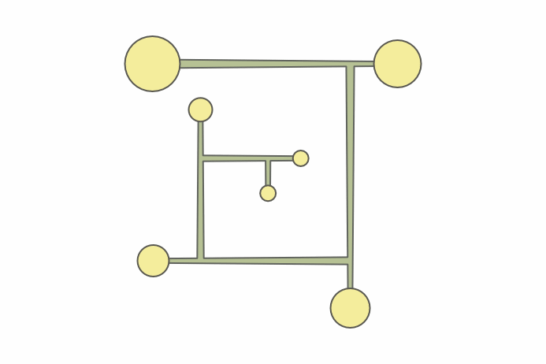

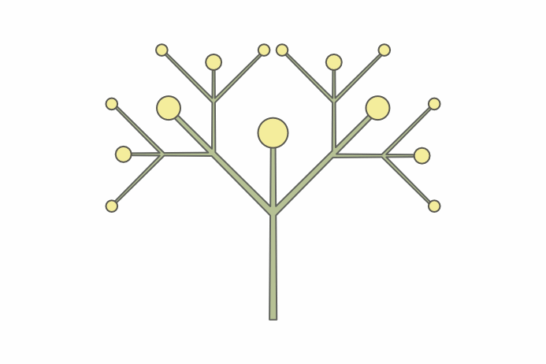

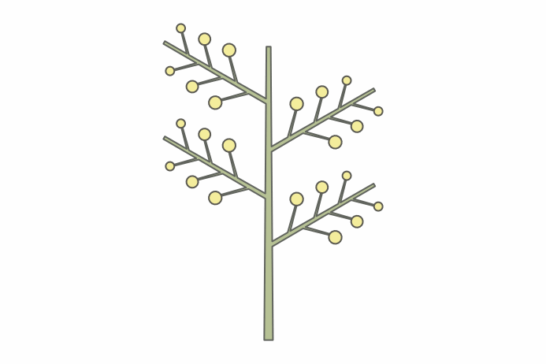

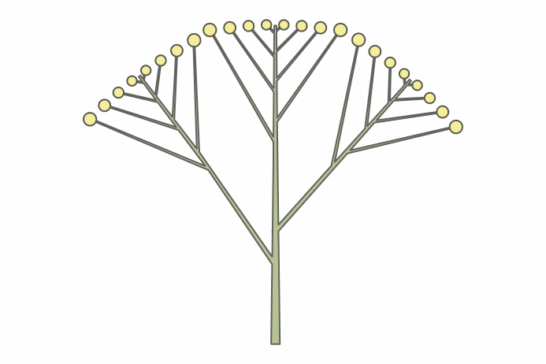

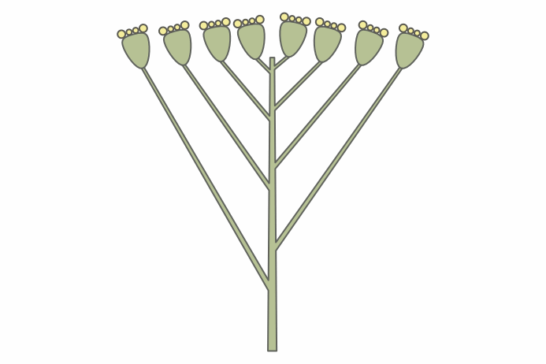

二出集散花序(にしゅつしゅうさんかじょ)

最初に咲いた花の下から、対になるように2本の側枝が伸び、それぞれの先端に花がつくことを繰り返す形です。

全体的に広がった樹状の構造になります。

岐散花序(きさんかじょ)とも呼ばれます。

例:カスミソウ、オミナエシ、リクニス・コロナリア(スイセンノウ)

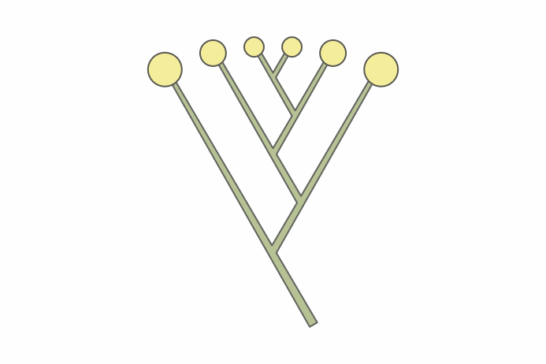

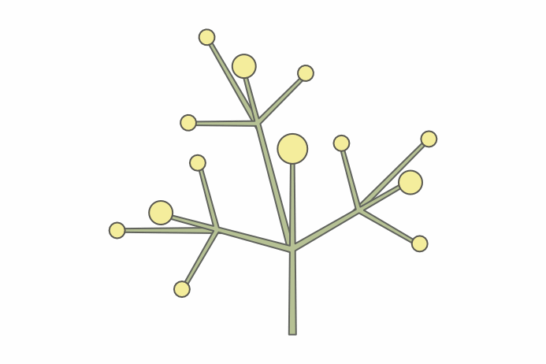

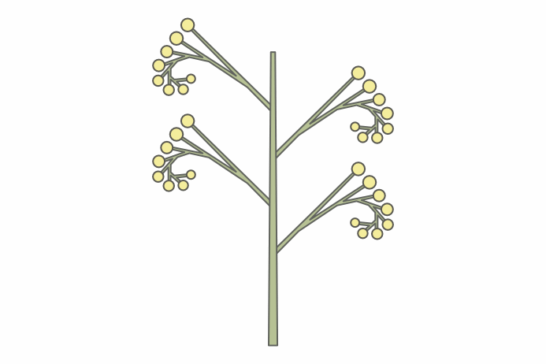

多出集散花序(たしゅつしゅうさんかじょ)

最初に咲いた花の下から、3本以上の側枝が放射状に伸び、それぞれに花がつくことを繰り返す形です。

例:ガマズミ、ビバーナム

団散花序(だんさんかじょ)

各節に3本以上の枝が生じ、節間や花柄が短縮して不明瞭なもの。

花序は上から下へ、あるいは中心から外側へ咲き進みます。

例:ヤマボウシ

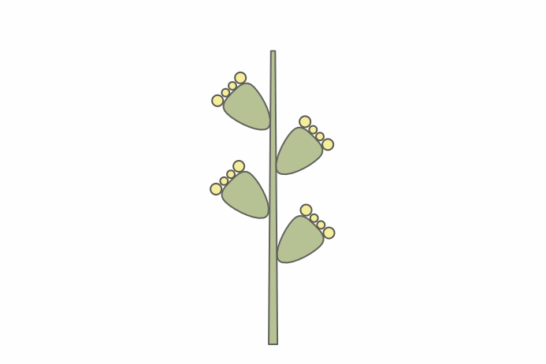

杯状花序(はいじょうかじょ)

小さな花が、杯状、または椀状の苞葉に包まれて付く特殊な花序です。

苞葉の内側に雄花と雌花が配置されます。

椀状花序、壺状花序とも呼ばれます。

例:トウダイグサ属の植物

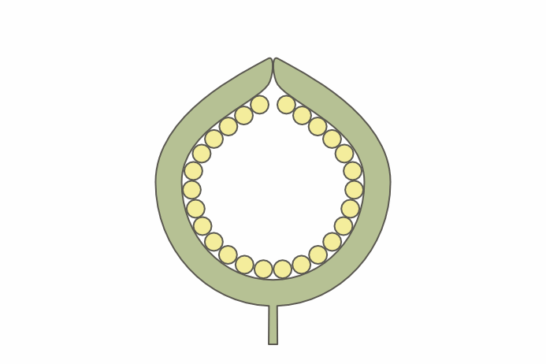

隠頭花序(いんとうかじょ)

花序軸が壺状に多肉化し、その内部に多数の小さな花が隠れるように配置される特殊な花序です。

イチジク状花序とも呼ばれます。

例:イチジク、イヌビワ

単一花序と複合花序

花序はその構成によって「単一花序」と「複合花序」に分類されることもあります。

単一花序(たんいつかじょ)

上記で述べたような、1種類の花序のタイプだけで構成されているものです。

複合花序(ふくごうかじょ)

複数の単一花序が組み合わさって形成される花序です。

同形複合花序(どうけいふくごうかじょ):同じ種類の花序が複数集まってできる形。

異形複合花序(いけいふくごうかじょ):異なる種類の花序が組み合わさってできる形。

同形複合花序の主な種類

複総状花序(ふくそうじょうかじょ)

総状花序が組み合わさってできている花序。

例:ユキノシタ、アスチルベ

複穂状花序(ふくすいじょうかじょ)

穂状花序が組み合わさってできている花序。

例:イネ科に多く見られる。

複散房花序(ふくさんぼうかじょ)

散房花序が組み合わさってできている花序。

例:ナナカマド、シモツケ

複散形花序(ふくさんけいかじょ)

例:ホワイトレースフラワー、オルラヤ・ホワイトレース

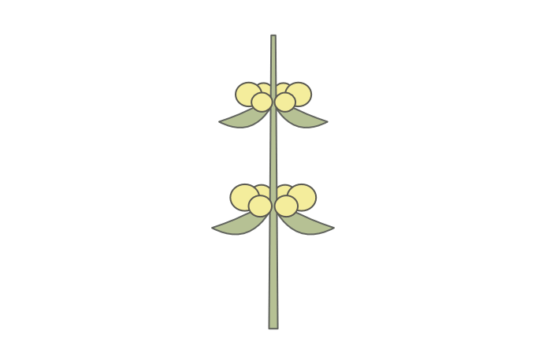

輪散花序(りんさんかじょ)

対生する葉の腋から出る2個の集散花序が組み合わさってできる花序です。

例:シソ科に多く見られる。

異形複合花序の主な種類

穂状総状花序(すいじょうそうじょうかじょ)

穂状花序が総状に配列した花序です。

散形総状花序(さんけいそうじょうかじょ)

散形花序が総状に配列した花序です。

例:ヤツデ、ウド

頭状総状花序(とうじょうそうじょうかじょ)

頭状花序が総状に配列した花序です。

例:オタカラコウなどキク科の植物に見られる。

頭状穂状花序(とうじょうすいじょうかじょ)

頭状花序が穂状に配列した花序です。

例:キク科に見られる。

頭状散房花序(とうじょうさんぼうかじょ)

頭状花序が散房状に配列した花序です。

例:キオンなどキク科に多く見られる。

穂状頭状花序(すいじょうとうじょうかじょ)

穂状花序が頭状に配列した花序です。

例:ホタルイ

巻散総状花序(けんさんそうじょうかじょ)

例:トチトノキ

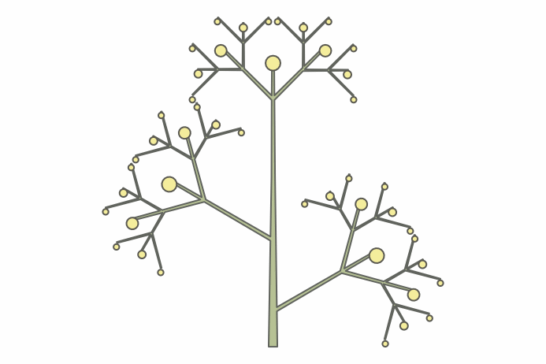

密錐花序(みっすいかじょ)

二出集散花序が総状に配列した花序です。

例:ヤナギトラノオ

円錐花序(えんすいかじょ)

複合花序の内、花序の下部の枝が長く上部の枝が短いため、全体が円錐形になっているものを指します。

複総状花序、穂状総状花序、散形総状花序、頭状総状花序などに由来します。

例:ユキノシタ、アスチルベ

まとめ

花序の形は、植物がどのように花粉を運び、子孫を残すかという生存戦略と密接に関わっています。

風を利用する植物は穂状花序や尾状花序で花粉を飛ばしやすく、虫を引き寄せる植物は蜜や香りの効率を上げるために特定の形の花序を進化させてきました。

次に植物を観察する際は、ぜひ花序の形にも注目してみてください。

きっと新たな発見があるはずです。